课程设置是实现人才培养目标而严密组织的教学活动的总体规划,是高等职业专业教育的核心。把计算机技术和某一类专业相结合,形成适应岗位需求的新专业,是满足社会对职业教育需求的重要举措[1]。司法信息技术专业是把计算机技术与政法类岗位所需要的法律业务知识相结合而设立的针对岗位需要的专业。这类专业,其课程设置应顺应时代发展要求进行改革,围绕岗位技能需要进行规划,为培养高技能合格人才服务。高等职业教育课程系统是一个开放系统,它受外界政治、经济、文化、科技等因素影响,也受教育系统内部的教育思想、教育体系、学校条件等因素影响。进行课程设置时,除岗位需求外,还要考虑学生所受传统教育方式、方法产生某些影响的延续性,信息岗位对专业需求受时间和地域限制呈显变化性,高职学生仍需要一定的通识教育等因素。本文分析目前我国高等职业信息类技术专业教育课程设置存在的问题以及课程设置特点,并进行对策分析,以求进一步完善信息类技术专业的课程设置。

1 存在的问题与对策分析

近几年高职院校的专业定位和课程设置存在的问题比较突出,如不同学校间的课程设置差异过大、有些课程所占比例过大,导致整个课程结构不合理等。下面以司法信息技术专业为例进行分析。

1.1 司法信息技术专业课程设置面临的问题

1) 高职院校的社会需求意识尚未形成,没有建立对社会需求的反应机制,对部门法律业务岗位使用计算机的现状了解、研究得不够。如某监狱的一个部门办公电脑数量不少,但没有人会安装操作系统,一旦系统崩溃,就得找人专业人员安装,许多单位都存在这样的情况。高职院校的社会需求意识尚未形成,没有建立对社会需求的反应机制。

2) 信息技术与行业结合开展教学现状研究不足。以警察类高职院校开设信息技术专业为例,由于其行业特点,对该专业相关的课程设置、专业建设科研成果属较低水平,国内专门关于司法信息技术专业的教学改革著作及论文资源也很少。

3) 专业定位不准。以法律还是以计算机技术为主,难于界定。专业跨理工和文科类两个大类,二者如何融合是一个难题。

4) 难于处理课程针对性和适应性的关系。为了照顾行业需要,信息和法律两个方面的专业内容都需要列入教学,导致课程种类较多,虽面面俱到却深度不够,难以保证学生掌握岗位所需的重要相关技能。5) 适合计算机和法律知识融合特点的教材少。该类专业教学中,教材使用大都是分别选择计算机、法律、警察业务教科书。

6) 人才培养模式落后。大多偏向理论传授,培养学生实际工作能力的少,无法紧跟技术发展,无法向学生传授先进技术。

1.2 课程设置考虑的对策因素

针对上述司法信息技术专业存在的问题,我们提出解决方法应充分考虑以下因素,改革信息类技术专业课程设置,与特定的岗位相结合,造就新型的具有合理知识结构及能力特征、适应社会信息岗位应用的专业人才[2]。

1) 紧紧围绕培养目标。司法信息技术专业应围绕专业培养目标,结合岗位法律事务需求,课程设置按培养学生在法律业务岗位上掌握对法律及管理信息的获取、发布、资源建设和安全管理等信息管理技能展开。

2) 顺应学科整体化和综合化的发展。为实现新型专业教学目标,应当把信息专业和法律专业综合考虑,引进新的科学理论和方法,合理配置公共基础课程、专业基础课程和专业方向课程,形成科学、严谨的专业学科体系。

3) 遵循实用、面向社会、面向岗位的原则。专业课的设置必须与职业特性相结合,使学生真正掌握某一职业岗位所需的专业知识和职业能力。学校可以与社会岗位结合,建立交叉实验室、实训基地,改善课程实施所需的客观条件。如司法信息技术专业与司法行政相关部门共同办学,签订相关协议,制订相关制度。在课程设置之后,要主动创造各种条件,为课程的实施提供软件、硬件上的保障,走产学结合的道路,保证在校生至少有半年时间到用人单位顶岗实习。

4) 处理好针对性与适应性关系,注重针对性教学。职业教育必须要针对一定的职业范围,这是针对性;作为终身教育体系的一个环节,又要考虑学生如何在今后的发展中处于有利地位,这是适应性。强调针对性就会削弱其适应性,强调适应性,又会抹杀其针对性。在高职课程设置中,应逐步做到针对性着眼于某一行业或某一岗位群发展的要求,使学生毕业之后有较为宽泛的就业范围。由于高职教育的显著特点就是针对性强,在适当培养学生的基本素质,如语言表达、沟通和交际能力、职业资格认证等的同时,现阶段课程设置应主要培养学生针对岗位的操作技能。

5) 充分利用科研与课程改革的成果。高职课程改革是一项系统工程,需要强有力的科研作为后盾。高职课程设置应关注最新的职业教育研究和改革的成果,用其成果调整课程设置。

6) 形成课程设置共识。一方面课程设置时,要请行业专家参与,得到行业认可;另一方面,任课老师、相关领导和教务管理人员可以共同学习、讨论教育理念,探讨课程设置的可行性和操作性,充分理解每个因素的构成意义。我国正处于改革开放及经济结构战略性调整的时期,职业结构及职业内涵的变化快,行业要求院校培养的学生具备岗位职业技能。为实现教学目标,在课程设置时应注重上述因素。

2 司法信息技术专业课程体系建设

2.1 组织高职信息类技术专业课程设置

1) 确立指导思想。

信息类技术专业课程设置指导思想是在明确人才培养目标的基础上,设立高职学生必修、选修和实践课程,以计算机软件技术为核心,结合岗位技术要求,灵活有效设置课程,着重进行职业技术、技能训练。

2) 设立专业建设指导委员会。

课程编制人员的组成应由校内、校外人士相结合的专业委员会进行课程开发,聘请有丰富实践经验的企业专家、工程技术人员、信息行业人员参与课程开发及教学计划的制定。

3) 确定课内教学总时数。

高职院校3 年制教学总时数在1 400~2 400 学时之间[3],信息类技术专业由于教学内容比较多,课内教学时数中包括有大量的实践性教学,3 年在校期间平均课内教学时数控制在1 900 学以内,实践课教学时数占总学时数60%以上。

4) 决定开设的专业课程。

专业课程是课程计划中主要构成部分,所占比例在60%~80%之间。根据岗位需求,结合教育一般规律,确定开设具体课程,以信息(计算机)类课程为主形成系统教学体系。

2.2 制订司法信息技术专业课程设置计划

司法信息技术属于高等法律业务和信息技术相结合的职业教育边缘专业,学生既需学习法律及对应业务专业知识,又必须掌握信息技术,能够胜任公、检、法、司、企事业等单位信息管理的一线工作岗位。学生要成为德、智、体、美全面发展的高等应用型人才,以满足司法行政信息化的人才建设需要[4]。在具体制订课程体系时,从“行业”角度和“教学规律”角度综合考虑诸因素。

1) 从司法实践行业角度制定教学计划。

司法信息技术专业的行业特征是培养既懂法律又掌握计算机操作技能的复用型人才,教学过程与司法行政机关密切相关。专业学生具备“高职生”、预备“政法专业人员”、“信息技术人员”3 个属性[3]。高职生属性:作为一个受过高等教育的公民应该具备基本的人文素质、良好的政治思想素质和职业道德素养。政法类高职院校要以人民警察的标准培养学生的政治与业务素质,把对学生的德育教育和职业道德教育放在重要地位,对学生严格教育、严格管理、严格训练。政法专业人员属性:学生除了必须系统掌握法律基础知识外,还必须重点掌握行政法的基本理论和基本制度;狱政管理的基本理论和监狱法的运用;法律文书的种类、内容及格式,掌握法律文书的制作。信息技术人员属性:学生需要掌握对信息的获取、发布、资源建设和安全管理等信息管理技术技能,具备程序开发、数据库技术与应用、网站建设与管理维护能力。

2) 基于教学活动规律设置课程体系。

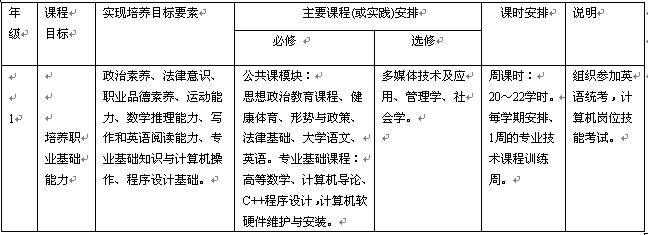

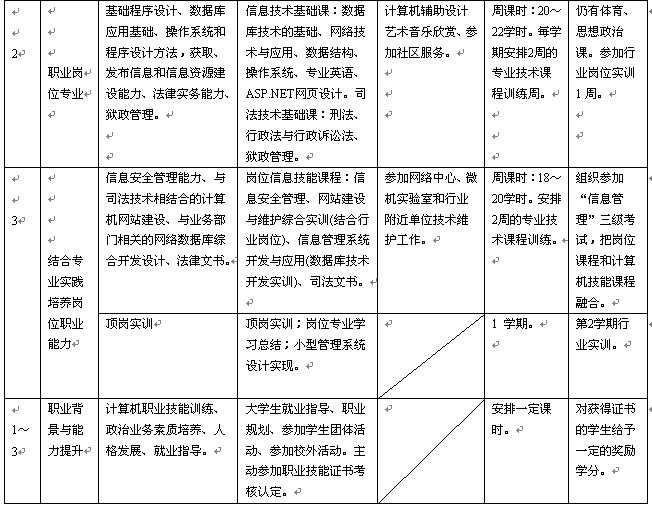

按教学一般的规律,司法信息技术课程设置体系结构主要由基础素质知识模块、信息专业知识模块、法律业务模块和专业学科背景知识和发展模块组成。课程分为必修课(含公共课、专业基础课、专业课与专业技能课)和选修课、岗位实训课程(表1)。

3 司法信息技术专业课程设置实现

3.1 构建课程设置的主要内容

由以上课程建设分析构建实现培养目标和现实需要的学生在校各阶段课程体系[5]。笔者与司法行政系统一线工作岗位人员交流,总结几年来对岗位课程研究、实践并调查同类院校设置情况的经验,建议主要课程设置如表1 所示。

表1 司法信息技术专业课程设置主要因素构建表:

3.2 课程设置构建说明

因篇幅限制,表1 所示内容不能全面反映课程设置内容,各院校也有不同的形式。说明如下:

1) 专业课程安排是一个动态过程。根据培养目标要求,大致按年级分配了课程、课时、课程目标等要素。由于高职教育直接面对职业岗位,司法信息技术专业课程更要与行业岗位调整相适合,实现过程中可以调整。

2) 课程安排要与目前主流教育教学形式兼容。尽管有教育专家、社会有识之士一直呼吁对职业教育进行改革,但就目前而言,仍要保留一些传统教学方式。如与高中阶段的教学方式、方法相容,以便让刚结束高中学习的学生适应;由于有统一要求,部分基础教育课(如英语要统一考试,政治教育课要评估)仍要按原有的模式开展教学。

3) 重点突出信息专业课程实践性和与行业的结合。一般每学期安排一周以上的课程实训,把专业课与岗位技能结合。如数据库技术课程安排建立模拟监狱管理数据处理、建立法律方面的网站;组织学生参与学院教学微机室、图书馆电子阅览室、学院校园网的技术工作。

4) 鼓励学生参加社团活动、社会活动、职业鉴定考试等。这是对人培养的重要方面,是实现教学目标的重要部分。

5) 突出课程设置主线,体现主要因素。突出表现以计算机专业课内容进行的系统教学,这是在实践中得出的经验。安排该专业学生通过考试获得计算机类专业证书,需要系统开设考试要求相关课程(因高职三年制学生无法实现法律类的证书,如法律资格考试要本科以上学生才能参加),涉及计算机专业类课程要占专业课的70%以上[6]。

6) 限制每周课时数。“学时制”即以课程设置和课程大纲来限制学生所学课程。学生在校只有5 个学期,教学内容比较多,如每周安排大量教学课时(排满课程表),实际效果并不好,要空出一些自修课时,让学生通过各种方式,进行实践活动,尤其对具有理工类课程特点的专业应当尽量创造机会让学生参与提高动手能力的实践活动。

4 结语

信息类技术专业的课程设置应当充分考虑社会的需求及学生自身发展特点,使该类专业学生能够胜任今后所从事的工作。课程设置过程中强调实用、够用的原则,并为学生今后的可持续性发展提供基础。高等职业院校课程设置,必须立足于课程目标的针对性、课程内容的技术性、课程组织的实践性及课程实施的产教结合性。

高职课程重视一部分基础学科的系统性学习有利于不同阶段之间教育的衔接;在技能培养方面,也应加强基本技能训练。高职教育除了现有的主要靠“岗位需求驱动”,逐步还应当有“发展需求驱动”内容。高职教育发展将不仅仅是动手操作能力的培养,更是在理论指导下操作技能的培养。面对各行业新知识、新技术含量的急剧增加与变化,课程设置必须不断更新内容、开发课程门类、整合课程体系、重构课程结构。通过实践,笔者借助高职教育研究成果、兄弟院校经验,以司法信息技术专业课程设置为例,比较系统地研究了信息类技术专业高职课程设置方法,希望可以为该类专业建设提供参考。